可化学循环聚合物可在特定条件下解聚为单体,得到的单体可重新聚合为原品质的聚合物,最终以快速、选择性和催化的方式形成闭环的生命周期,为此,可化学循环聚合物成为了一种有希望用于解决全球塑料污染问题的新材料。脂肪族聚酯可通过环酯或内酯的开环聚合大规模制备,且具有化学或生物降解性,是可化学循环聚合物的理想候选材料。然而,开发综合性能优良且可高效化学回收的聚酯面临诸多挑战。一方面,现有聚酯在性能上与传统商品塑料存在差距,如以 δ-戊内酯(δVL)为单体合成的聚(δ -戊内酯)(PVL),耐热性差、氧阻隔性能有限,限制了其在包装等领域的应用。另一方面,实现聚酯在温和条件下,利用可回收催化剂完全解聚为单体,从而建立循环塑料经济体系,仍有待突破。以往对δVL基可化学循环聚合物的研究是基于单体的相对环应变能和聚合焓变进行。但实际上,聚合反应的熵变在决定聚合物的(解)聚合性能方面同样关键,有时甚至超过焓变的影响。

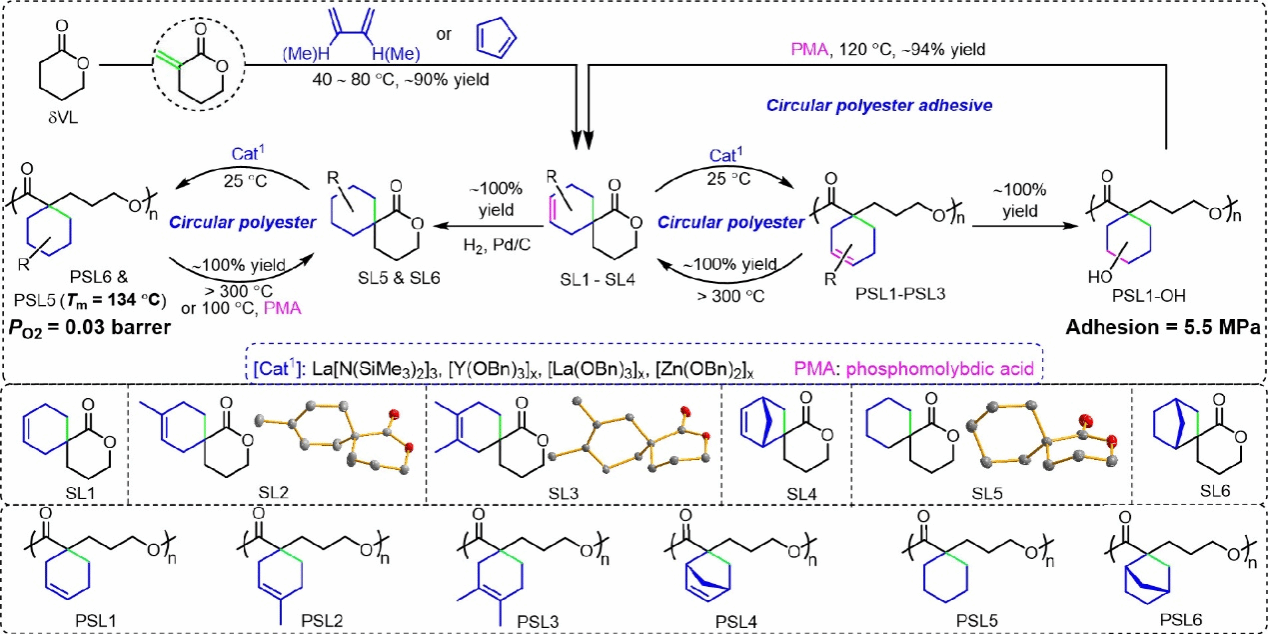

近日,化学学院徐铁齐教授课题组,通过熵调控策略,以生物质来源的δVL为原料制备了具有优异物理性能的含螺环取代基的聚酯(PSL)。设计的α,α- 螺环烷(烯)基取代的 δ-戊内酯单体(SL)与δVL和之前该课题组报道的 α,α-二烷基取代的 δ-戊内酯单体(VLR2),构建了熵效应研究平台(图1)。

图1. 基于螺环烷(烯)基取代的 δ-戊内酯的可化学循环α,α-二取代聚酯平台

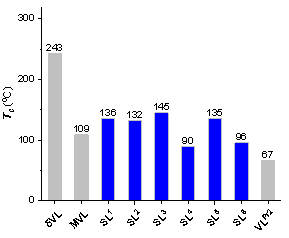

热力学研究表明,相比于 δVL,SL聚合后熵的降低主要是构象(旋转或振动)自由度的明显降低,而SL的构象自由度变化是明显小于VLR2的构象自由度变化。这表明取代基的构象自由度对聚合的构象自由度具有明显的影响。与具有封闭链螺环取代基的 δVL 相比,具有线性开放链二烷基取代基的 δVL 在单体状态下的相对构象自由度要比开环聚合物状态下的相对构象自由度高得多。对于SL而言,构象自由度是影响聚合物聚合上限温度的主要因素(图2)。

图2.基于螺环烷(烯)基取代的 δ-戊内酯的开环聚合热力学数据

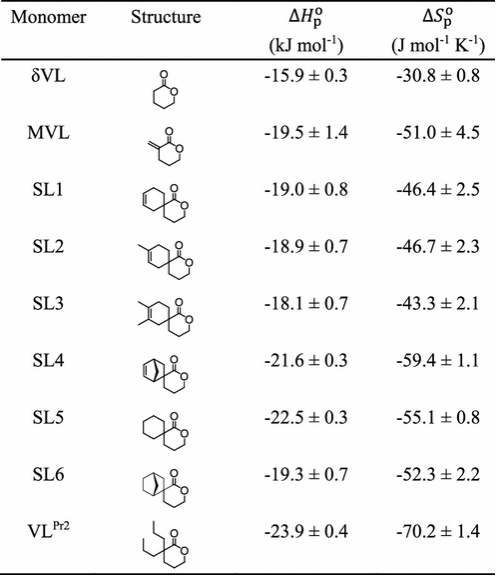

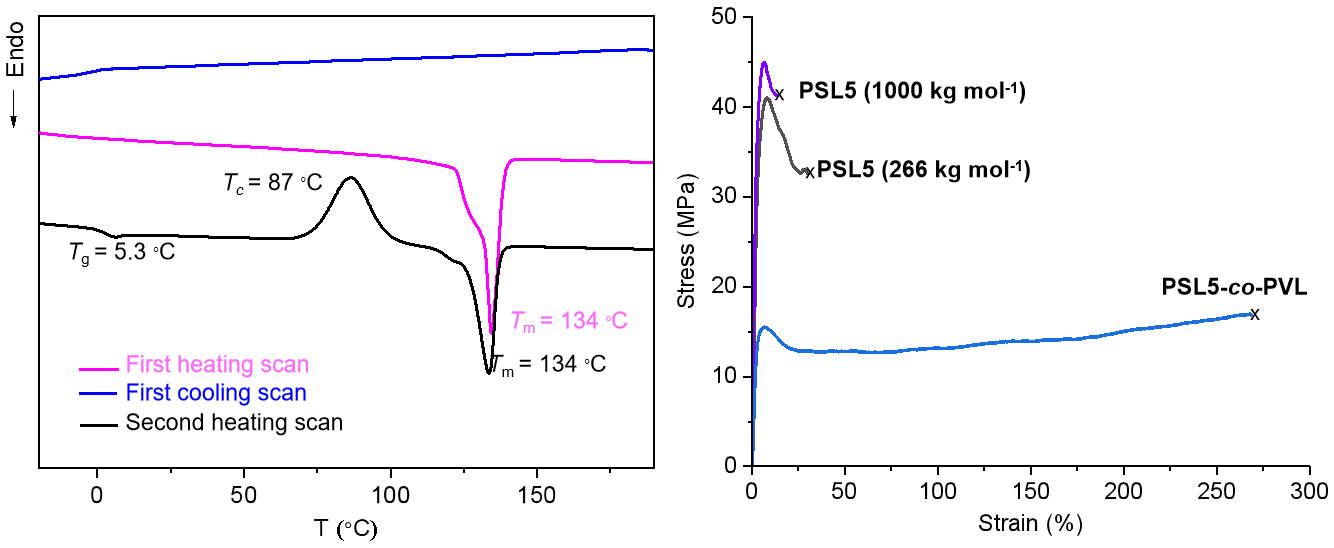

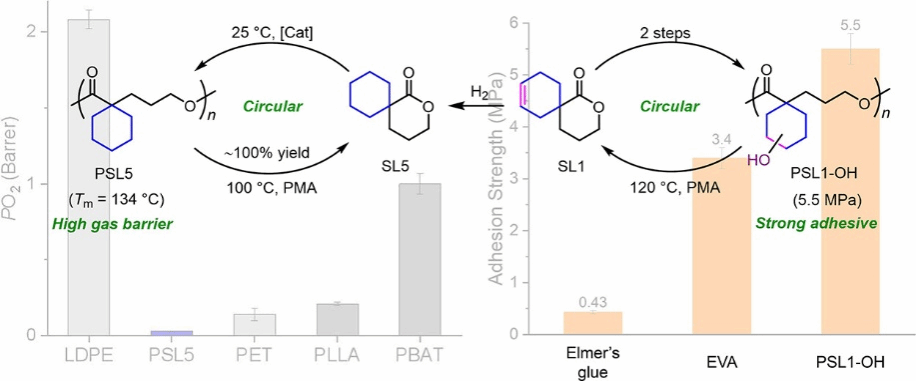

所设计的PSL可以通过活性聚合的方式形成可化学循环的聚合物。此外,该类聚合物也表现出优异的物理性能。例如半结晶的PSL5均聚物及SL5与 δVL共聚物具有优异的力学性能和耐热性能(图3)。含有双键的PSL(PSL1),可进一步羟基官能化形成具有出色粘附强度的粘合剂PSL1-OH,其黏附强度超过商品化的Elmer多功能胶水以及乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(图4)。PSL1-OH同样具有可化学循环性能,在磷钼酸存在下,可几乎完全降解为SL1(产率94%)。

图3. 聚合物的差热曲线和力学性能

图4. 螺环取代聚戊内酯及其官能化聚合物的气体阻隔性能和黏附性能

这项研究通过熵调控策略设计了系列 α,α-螺环烷(烯)基取代的聚 δ-戊内酯,螺环取代基的引入,明显增加了聚δ-戊内酯的熔点、气体阻隔性能,并保持了良好的力学性能。 α,α-螺环烯基取代的聚 δ-戊内酯进一步的羟基官能化获得了具有出色粘附性能的可化学循环粘合剂。该工作以“Circular Polymer Designed by Regulating Entropy: SpiroValerolactone-Based Polyesters with High Gas Barriers and Adhesion Strength”为题发表在《Journal of the American Chemical Society》上。大连理工大学硕士生韩翠婷和博士生马凯为论文的共同第一作者,徐铁齐教授为论文通讯作者,该研究得到国家自然科学基金委、化学学院和精细化工国家重点实验室的支持。

该工作是徐铁齐教授课题组近期关于可循环聚合物的设计与合成相关研究的最新进展之一。如何实现可循环聚合物的化学可循环性和优异物理性能的统一既是研究可循环聚合物的重点又是难点。徐铁齐课题组围绕生物质来源δ-戊内酯开展了系列研究工作。1)在温和的条件下实现了δ-戊内酯的可控聚合,以高产率得到了高分子量聚(δ-戊内酯),并利用可循环使用的磷钼酸催化剂对聚合物进行了定量回收,实现了聚合物和解聚催化剂的双循环(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e20230379);2)利用偕二烷基策略提升聚δ-戊内酯性能,获得了类聚乙烯性能的可化学循环聚酯,得到了兼具高熔点(140 °C)、优异力学性能和出色阻隔性能的可化学循环聚酯(Nat. Chem. 2023, 15, 278);3)利用δ-戊内酯及其衍生物α-烷基δ-戊内酯通过嵌段共聚构建了一系列可化学循环的热塑性弹性体,其力学性能可媲美商品化的热塑性弹性体聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯(Nat. Commun. 2024, 15, 7904),首次实现了双组分弹性体的化学循环。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c16260